ここ数年、気候科学者、経済学者、エネルギーシステムモデル研究者による国際チームは、次の100年ほどの間に世界の社会、人口動態、経済がどのように変化するかを検討するために、さまざまな新しい「経路(pathway)」を構築してきました。これらは総称して「共通社会経済経路(Shared Socio-economic Pathways; SSP)」と呼ばれています。

これらのSSPは現在、最新の気候モデルの重要なインプットとして使用されており、2020-21年に発行予定の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次評価報告書に反映されています。また、社会の選択が温室効果ガスの排出量にどのような影響を与えるか、つまりパリ協定の気候目標をどのように達成できるかを探るためにも使用されています。

新しいSSPは、世界が取り得る5つの経路を提示しています。これまでのシナリオと比較して、今後の気候政策を導入しない「なりゆき(enterprise as frequent)」の世界をより広く捉えており、2100年の地球温暖化は産業革命前のレベルよりも3.1℃上昇から5.1℃上昇の範囲となっています。

その結果、あるバージョンの未来では、気候変動の緩和と適応が他のバージョンよりもはるかに容易であることがわかりました。例えば、「ナショナリズムの復活」と国際秩序の分断がある未来では、「2℃を大幅に下回る」というパリ協定の目標が不可能になる可能性があることを示唆しています。

グラフ:Zeke Hausfather、アニメーション:Rosamund Pearce(Carbon Transient)

SSPとは?

2000年代後半、世界中のさまざまなモデリンググループの研究者が、21世紀の残りの期間に世界がどのように変化するかを探るために、新しいシナリオの開発を始めました。

それ以前の1990年代には、人口、経済成長、温室効果ガスの排出量について、4つの異なる将来の軌跡を描いた「SRES」シナリオが開発されていました。しかし、このシナリオは、過去20年間に起こった社会や世界経済の大きな変化を反映しておらず、時代にあわなくなっていました。

そこで、研究者のグループは、将来発生する可能性のあるさまざまなレベルの温室効果ガスやその他の放射強制力について記述した「代表的濃度経路(Guide Focus Pathways; RCP)」を開発しました。彼らは2100年の放射強制力を広範囲(2.6、4.5、6.0、8.5ワット毎平方メートル)に網羅した4つの経路を開発しましたが、社会経済的な「叙述(narrative)」は意図的に含めませんでした。

2つめのグループが、社会経済的な要素が次の100年ほどの間にどのように変化するかをモデル化しました。そこには人口、経済成長、教育、都市化、技術開発の速度などが含まれます。この「共通社会経済経路」(SSP)では、気候政策がない場合に世界がどのように発展するかの5つの異なる道筋を検討し、RCPの緩和目標とSSPを組み合わせた場合に、どのように異なるレベルの気候変動緩和策が達成できるかを示しています。

この2つの取り組みは、相互に補完し合うように設計されています。RCPは、今世紀末までに生じうる温室効果ガスの濃度と、それが事実上意味する温暖化の程度の経路を設定します。一方、SSPは、排出量の削減が達成されるか否かの背景となる舞台を設定するものです。

SSPでは、各国がすでに採用している政策以上に気候変動に対処するための国際的な取り組みがなかった場合に生じる、可能性のあるさまざまなベースラインの世界も定義しています。ここでは、2025年および2030年までにパリ協定において行われているような、新しい政策を制定するという約束は除外されています。

SSPでは複数のベースラインを設定していますが、これは人口、技術、経済成長などの要因により、気候政策がなくても、将来の排出量や温暖化の結果が大きく異なる可能性があるためです。

RCPはIPCC第5次評価報告書に間に合うように完成しましたが、より複雑なSSPの開発には、より長い時間と多くの作業が必要でした。SSPは2016年に最初に発表されましたが、IPCCの第6次評価報告書に向けて、第6期結合モデル相互比較プロジェクト(Coupled Model Intercomparison Problem mannequin 6; CMIP6)と呼ばれる次のラウンドの気候モデリングで使用され始めたばかりです。

未来の叙述

SSPは、将来の社会を形作る可能性のある社会経済的なトレンドを説明した5つの叙述に基づいています。これらは、想定される未来の範囲を網羅することが意図されています。

具体的には、持続可能性を重視した成長と平等の世界(SSP1)、これまでの歴史的な流れのパターンにほぼ沿った「中庸」な世界(SSP2)、「ナショナリズムの復活」により分断された世界(SSP3)、不平等がますます拡大する世界(SSP4)、経済生産高とエネルギー使用量が急速かつ無制限に増加する世界(SSP5)です。

以下に、それぞれの叙述を詳しくご紹介します。

SSPの叙述

| SSP1 持続可能性-グリーンロード(緩和と適応の困難性が低い) 世界は、認識されている環境の限界を尊重し、より包括的な開発を重視した、より持続可能な道へと、徐々にではあるが広く移行していきます。グローバル・コモンズ(地球規模で人類が共有している資産)の管理は徐々に改善され、教育と健康への投資により人口動態の変化を加速させ、経済成長の重視より人間の幸福をより広く重視する方向へとシフトしていきます。開発目標の達成に向けた意識の高まりに後押しされ、国の内外を問わず不平等が是正されます。消費は、物質的な成長を抑え、資源とエネルギーの集約度を下げる方向に向かいます。 |

| SSP2 ミドル・オブ・ザ・ロード(緩和と適応の困難性が中程度) 世界は、社会、経済、技術の動向が歴史的なパターンから大きく変化しない道を歩みます。開発と所得の増加は不均一で、比較的順調に進んでいる国もあれば、期待を下回る国もあります。国際的にも国家単位でも、持続可能な開発目標の達成に向けて努力していますが、遅々として進みません。環境システムは劣化していますが、改善されている部分もあり、全体的には資源とエネルギーの使用強度は減少しています。世界の人口増加は緩やかで、今世紀後半には横ばいとなります。所得格差は依然として存在するか、緩やかにしか改善されず、社会や環境の変化に対する脆弱性を低減するための課題が残ります。 |

| SSP3 地域間の対立-ロッキーロード(緩和と適応の困難性が高い) ナショナリズムの復活、競争力と安全保障への懸念、地域紛争などにより、各国は国内問題、あるいはせいぜい地域問題までを重視するようになります。政策は時間とともに変化し、国内および地域の安全保障問題を重視するようになります。各国は、より広範な開発を犠牲にして、自地域内でのエネルギーおよび食糧安全保障の目標達成に注力します。教育や技術開発への投資が減少します。経済発展は遅く、消費は物質集約的であり、不平等は長期的に持続または悪化します。人口増加率は先進国では低く、途上国では高くなります。環境問題への取り組みに対する国際的な優先順位が低く、一部の地域でひどい環境悪化を招きます。 |

| SSP4 不平等-分断された道(緩和の困難性は低く、適応の困難性は高い) 人的資本への投資が非常に不平等であることに加え、経済的機会や政治的権力の格差が拡大していることから、国の内外で不平等や階層化が進んでいます。時間の経過とともに、世界経済の中で知識集約型産業や資本集約型産業に貢献する国際的に結がりのある社会と、労働集約型のローテク経済に従事する低所得で低教育水準の社会の断片的な集合体との間のギャップが拡大します。社会的結束力は低下し、紛争や不安がますます多くなります。テクノロジーの発展は、ハイテクな経済と産業において高くなっています。グローバルにつながっているエネルギー部門は多様化し、石炭や非在来型石油のような炭素集約型の燃料だけでなく、低炭素エネルギー源への投資も行われています。環境政策は、中・高所得地域を中心としたローカルな問題に焦点を当てています。 |

| SSP5 化石燃料による開発-ハイウェイ(緩和の困難性は高く、適応の困難性は低い) この世界では、持続可能な開発への道として、急速な技術進歩と人的資本の発展をもたらす競争市場、イノベーション、参加型社会への信頼が高まります。グローバル市場の結束ははますます強まります。また、人的・社会的資本を強化するために、健康、教育、制度への投資が盛んに行われます。同時に、経済的・社会的発展の推進は、世界中で豊富な化石燃料資源の開発や、資源やエネルギーを大量に消費するライフスタイルの選択と結びついています。これらの要因により、世界経済は急速に成長する一方で、世界人口は21世紀に入ってからピークを迎え、減少に転じます。大気汚染などの地域的な環境問題はうまく管理されています。必要であれば地球工学を含め、社会システムや生態系を効果的に管理することが可能であると信じられています。 |

各共通社会経済経路の叙述(Riahi et al 2017より)。

上記の叙述は、将来の社会の代替的な経路を描写しています。気候政策がない場合にはどうなるかというベースラインを示しており、研究者は緩和目標と組み合わせて、それぞれに起こり得る未来の世界における気候緩和策と適応策の困難性と成功可能性を検討することができます。

SSP1とSSP5は、「教育と健康への多大な投資、急速な経済成長、十分に機能する制度」など、人間開発について比較的楽観的な傾向を想定しています。両者の違いは、SSP1では持続可能な活動へのシフトが進んでいるのに対し、SSP5ではエネルギー集約型の化石燃料ベースの経済が推進されると想定している点です。

SSP3とSSP4は、将来の経済社会の発展をより悲観的に捉えており、貧困国では教育や健康への投資がほとんど行われず、人口の急増や不平等の拡大と相まって、経済社会の発展が阻害されています。

SSP2は、歴史的な発展パターンを21世紀も継続するという「中庸の」シナリオです。

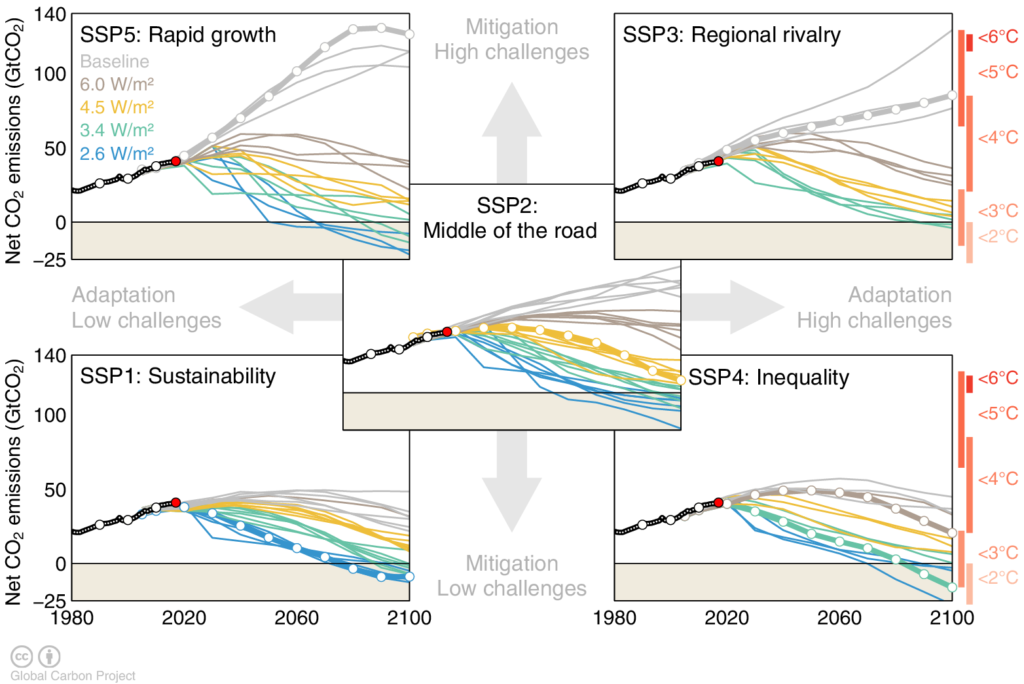

SSPは、緩和策と適応策の課題が低いものから非常に高いものまで様々な世界を反映して設計されています。SSPのベースラインシナリオは、気候政策がないことを前提としていますが、研究者は、基礎となる社会経済的条件が気候政策の実施にどのような影響を与えるかについても調べたいと考えました。

例えば、SSP1は、急速な技術開発、世界的な所得の平等、環境の持続可能性を重視していることから、緩和策や適応策の困難性が低いのが特徴です。一方、SSP4は、技術開発が急速に進んでいるため、緩和の困難性は低いものの、世界の多くの地域で不平等や貧困が続いているため、気候変動への適応の困難性は高いという特徴があります。

SSPの多くは、IPCCの第3次および第4次評価報告書で使用された旧来のSRESシナリオと、叙述の内容がほぼ類似しています。例えば、持続可能性を重視したSSP1はSRES B1に似ており、より中間的なSSP2はSRES B2に似ています。また、世界的に分断されたSSP3はSRES A2に似ており、化石燃料への依存度が高く、高成長のSSP5はSRES A1FIと多くの要素を共有しています。

しかし、SRESシナリオとは異なり、緩和策は基本的な経路とは別に検討されています。各SSPには、現在すでに実施されている政策を超えて新たな気候政策がない場合の将来の展開を示すベースラインシナリオがあります。各SSPは、様々な排出削減目標と組み合わせることができます。

具体的には、各SSPは、社会経済的な特徴とその世界で共有されている政策の前提条件の中で、それぞれの異なるRCPをどのように達成することができるかを検討していますが、後述するように、すべてのSSPが産業革命前のレベルから1.5℃または2℃に温暖化を制限するRCPと両立するわけではありません。

人口とGDPの将来シナリオ

SSP間の主な違いは、世界の人口増加、教育へのアクセス、都市化、経済成長、資源の利用可能性、技術開発、ライフスタイルの変化などの需要要因に関する仮定にあります。

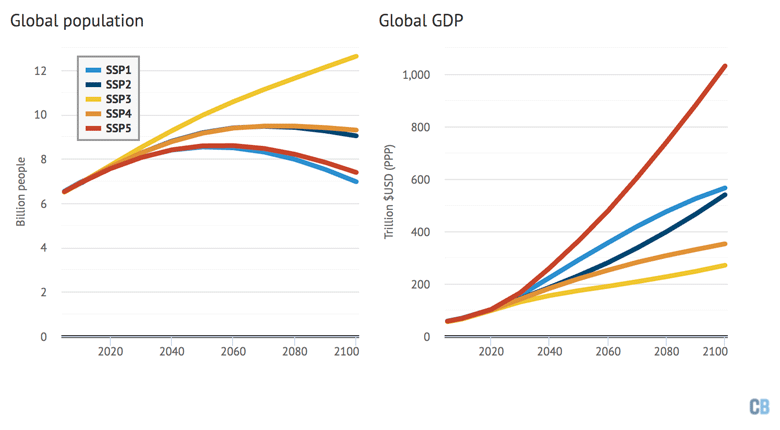

下図は、5つのSSPのそれぞれについて、21世紀における世界の人口(左)とGDP(右)の見通しを示しています。複数の研究者グループが人口とGDPの推計を作成しましたが、モデル化作業の一貫性を確保するために、各SSPを代表する1つの見通しを選択しました。

世界の人口(左)は単位10億人、世界のGDP(右)は単位1兆米ドルで、購買力平価(PPP)ベース。データはSSPデータベースより、グラフはCarbon BriefがHighchartsを使用して作成。

研究者は、さまざまな世界人口シナリオを作成するために、将来の出生率、死亡率、移民、教育に関する仮定に基づいた人口統計モデルを使用しました。女性の教育へのアクセスに関する仮定は、出生率と人口増加に大きく影響します。これらの仮定は、各SSPの叙述と一致するように調整されました。

人口レベルは、SSP1とSSP5で最も低くなり、2050年から2060年にかけて85億人でピークを迎え、2100年には現在と同程度の約70億人まで減少します。これは、国連の低出生率シナリオとほぼ一致しています。

SSP2とSSP4はより中庸で、人口は2070年から2080年にピークを迎え、95億人程度となりますが、国連の中位出生率シナリオの115億人程度よりはまだ低い水準です。最後に、SSP3は今世紀末まで世界の人口増加が続き、2100年には126億人に達するとしています。SSP3は、国連の中位出生率シナリオを上回りますが、国連の高位出生率シナリオを下回っています。

SSPにおける人口見通しは、過去20年間の発展途上国における出生率の低下と、後発開発途上国における若い女性の教育の予想以上の拡大により、一般的に過去のモデリングの結果(例えばSRES)よりも少し低くなっています。

すべてのSSPは世界経済の劇的な成長を予測しており、2100年の世界のGDPは2010年の4倍から10倍になるとしています。これは、世界のGDPの年平均成長率が、低い値の1.8%と高い値の3.4%の間になることを意味していますが、すべてのモデルにおいて、成長率は今後100年ほどの間に低下します。この成長は、将来のCO2排出量の主な要因のひとつですが、経済の脱炭素化に伴う成長と排出の「デカップリング」は、シナリオによって異なるレベルで予測されています。

GDPの数値には、各SSPの人口見通しに加え、国際貿易の流れや技術開発など、各SSPの叙述に沿った仮定が盛り込まれています。

GDP成長率が最も高いのはSSP5で、各国の発展と収束が急速に進み、2100年の一人当たりの世界平均GDPは約14万ドルになります。一方、GDP成長率が最も低いのはSSP3で、発展が遅く、断片的です。SSP3では、2100年の世界平均所得は約2万ドルで、現在の水準をわずかに上回っているに過ぎません。

また、SSPは、国内および国家間の将来の不平等のレベルにも大きな違いがあります。SSP4の不平等度が最も高く、SSP3がそれに続きます。SSP1とSSP5は、比較的公平な発展を遂げ、世界の最貧国が今後100年間で急速に追いつくことを特徴としています。

最後に、SSPは将来的に世界がどのように都市化していくかを予測しています。SSP3での、2100年に都市に住む人口の割合が現在の54%に近い60%という低い値から、SSP1、SSP4、SSP5では92%にまで至ります。SSP2は中間で、2100年までに80%の都市化に達します。

ベースラインのCO2排出量と温暖化

研究者たちは、6種類の統合評価モデル(Constructed-in Analysis Fashions; IAM)を用いて、SSPの社会経済的条件を将来のエネルギー利用特性と温室効果ガス排出量の推定値に変換しました。

IAMは、エネルギーシステムモデルに社会の側面を加え、人口、経済成長、エネルギー使用が物理的な気候にどのように影響し、相互作用するかをシミュレートします。IAMは、社会経済的な要因に基づいて、温室効果ガスの排出量が将来どのように変化するか、また、気候変動の緩和目標を達成するためにエネルギー使用、生産、経済活動がどのように変化するかのシナリオを作成します。

SSPのエネルギー使用と排出の特性を作成するために、AIM-CGE、GCAM、IMAGE、MESSAGE-GLOBIOM、REMIND-Magpie、WITCH-GLOBIOMの6つのIAMが使用されました。すべてのモデルがすべてのSSPを実行したわけではありませんが、異なるモデルが異なるSSPをシミュレートすることで、合計24のベースラインシナリオが作成されました。

これらの結果を気候モデルコミュニティが扱いやすくするために、各SSPの「マーカー」シナリオとして1つのモデルを選択し、例えば、SSP1を調査する気候研究者はIMAGEモデルの出力を見て、SSP2はMESSAGEモデルを使用するようにしました。

IAMからの温室効果ガスの排出量を大気中の濃度と将来の温暖化に変換するために、簡易気候モデルMAGICCを使用しました。

(現在、IPCCの第6次評価報告書の作成に向けて、より詳細な地球システムモデルや全球気候モデルが第6期結合モデル相互比較プロジェクト (CMIP6)の一環として実行されていますが、結果としての世界の気温上昇はほぼ同様のものとなるはずです)。

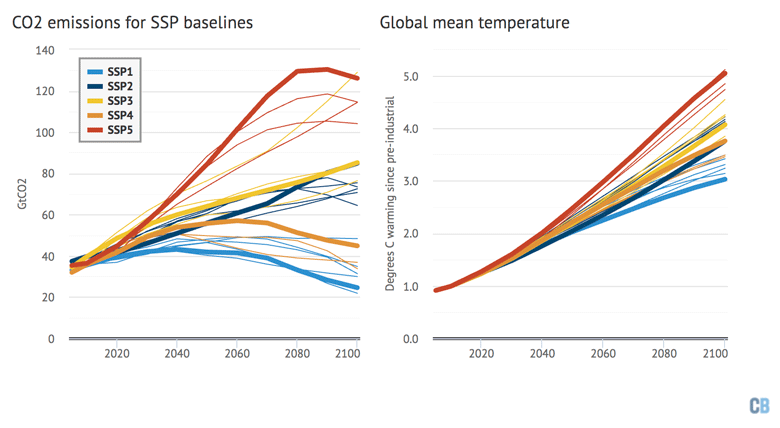

下図は、各SSPのベースラインシナリオにおけるCO2排出量(左)と、産業革命前に対する世界平均気温の上昇(右)を示しています。各線はそれぞれのモデル実行を表し、色はSSPを示し、各SSPの「マーカー」シナリオは太い線で示されています。

気候政策を導入しないベースラインシナリオにおける、すべてのモデルとSSPのCO2排出量(左)と産業革命前に対する世界平均表面温度の変化(右)を℃で表したもの。各SSPの「マーカー」となるモデルは太い線で示し、そのSSPの他のモデル実行は細い線で示している。データはSSPデータベースより、グラフはCarbon BriefがHighchartsを使用して作成。

世界のCO2排出量は、SSPのベースラインの違いによって大きく異なります。一般的に、SSPのフレームワークの強みは、ベースラインの仮定が結果的な排出量や気温に与える影響の重要性を強調していることにあります。

比較的持続可能性に焦点を当てたSSP1では、特定の気候政策がない場合でも、排出量は2040年から2060年にピークを迎え、2100年には年間約22~48ギガトンのCO2(GtCO2)に減少します。その結果、2100年までに3〜3.5℃の温暖化が起こります。

一方、「中庸」なSSP2では、今世紀末まで排出量の増加が続き、65GtCO2から85GtCO2に達し、その結果、3.8~4.2℃の温暖化が発生します。

「地域間の対立」のSSP3では、ほとんどのモデルが2100年までに76-86GtCO2程度の増加を示していますが、1つのモデル(MESSAGE)では、どのSSPよりも高い129GtCO2の排出量となっています。この違いは、次項で説明するように、経済的に回収可能な石油へのアクセスに関係しています。SSP3の2100年の温暖化は、3.9~4.6℃と推定されます。

不平等性が高いにもかかわらず、SSP4では低炭素エネルギー源の技術進歩が急速に進んでいるため、排出量は比較的少なくなっています。SSP4の排出量は2100年に34GtCO2~45GtCO2、温暖化は3.5~3.8℃となっています。

最後に、高成長のエネルギー集約型SSP5は、どのSSPよりも全体的な排出量が多く、2100年には104GtCO2から126GtCO2となり、4.7~5.1℃の温暖化をもたらします。

SSPのベースラインにおけるエネルギー使用

SSPのベースラインシナリオは、いずれも気候変動に対処するための新たな政策がない世界を表していますが、世界のエネルギー使用がどのように変化するかについては大きく異なっています。

SSP3を含むいくつかのシナリオでは、費用対効果の高い低炭素の代替エネルギーや、SSP5における大気汚染のような化石燃料による気候変動以外の悪影響に安価に対処できる技術の開発がほとんど見込めません。これらの世界では、石炭は今世紀末まで世界の主要なエネルギー源の一つであり続け、高いCO2排出量と温暖化をもたらします。

一方、SSP1やSSP4では、再生可能エネルギーの割合が大幅に増加し、輸送や暖房など化石燃料を使用する部分の電化も進んでいますが、気候変動への懸念よりもコスト削減が優先されています。

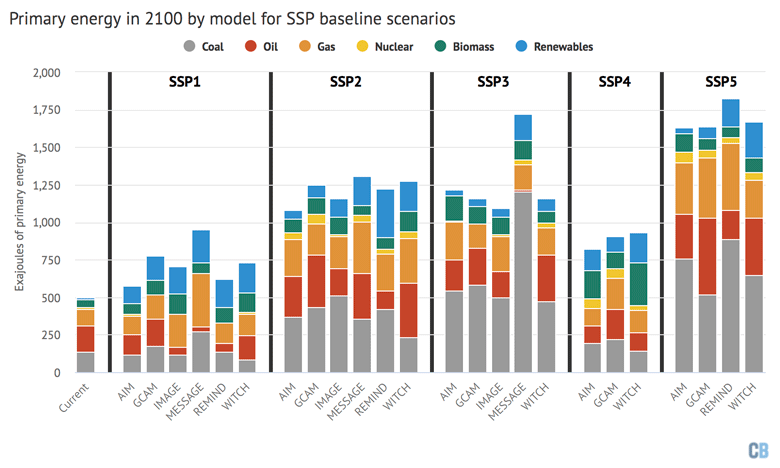

下の図は、各SSPとIAMにおける2100年のエネルギー使用状況を示しています。燃料源の組み合わせには多少の違いがあるものの、一次エネルギーの総使用量は、SSP3のMESSAGEモデルのようないくつかの例外を除いて、どのSSPにおいてもすべてのモデルで似通っています。

各IAMおよびSSPのベースラインシナリオにおける2100年の世界の燃料種類別一次エネルギー使用量(単位:EJ)。左端のバーには参考として現在のエネルギー使用量(2010年時点)が示されている。データはSSPデータベースおよびRiahi et al 2017より、図表はCarbon BriefがHighchartsを用いて作成。

SSPのベースラインは、将来のエネルギー需要の広い範囲を網羅しています。この範囲の上限であるSSP5シナリオでは、エネルギー需要が年間1,500エクサジュール(EJ)以上となり、現在の500EJの3倍以上となります。SSP2とSSP3ではエネルギー需要が現在の2倍以上になりますが、SSP1では急激な経済成長にもかかわらず、エネルギー需要は現在の約50%増にとどまります。

エネルギーへのアクセスも、SSPによって大きく異なります。SSP3とSSP4のベースラインシナリオでは、発展途上国の家庭では木材や動物の糞などの伝統的なバイオマスが引き続き使用されていますが、他の3つのシナリオでは家庭での石炭やバイオマスの使用が大幅に減少しています。

SSP3では、MESSAGEモデルで石炭の使用量が異常に多くなっていますが、これは経済的に利用可能な石油埋蔵量が枯渇し、輸送用燃料のニーズを満たすために石炭を炭化水素に転換していることが一因です。他のSSP3モデルでは、経済的に採算の合う石油埋蔵量が多く、そのため石炭使用量はそれほど劇的に多くはないと想定されています。

全体として、SSP3とSSP5では石炭の使用量が非常に多くなっています。SSP5のベースラインのマーカーシナリオ(REMIND)では、2005年から2100年までの石炭使用量は約44,500エクサジュール(EJ)で、現在の技術的・経済的に回収可能な埋蔵量である約21,000EJよりもかなり大きくなっています。

しかし、これは既知の全石炭資源(約490,000EJと推定される)の範囲内であり、その一部は技術開発によって経済的に回収できる可能性があると推定されます。とはいえ、SSP5のベースライン(RCP8.5に対応)に見られるような石炭使用量の多いシナリオは、非現実的である可能性があると過去に批判されてきました。

比較的持続可能性を重視したSSP1でも、2100年の石炭使用量は現在のレベルに近く、気候政策がない場合の化石燃料からの切り替えの難しさを反映しています。

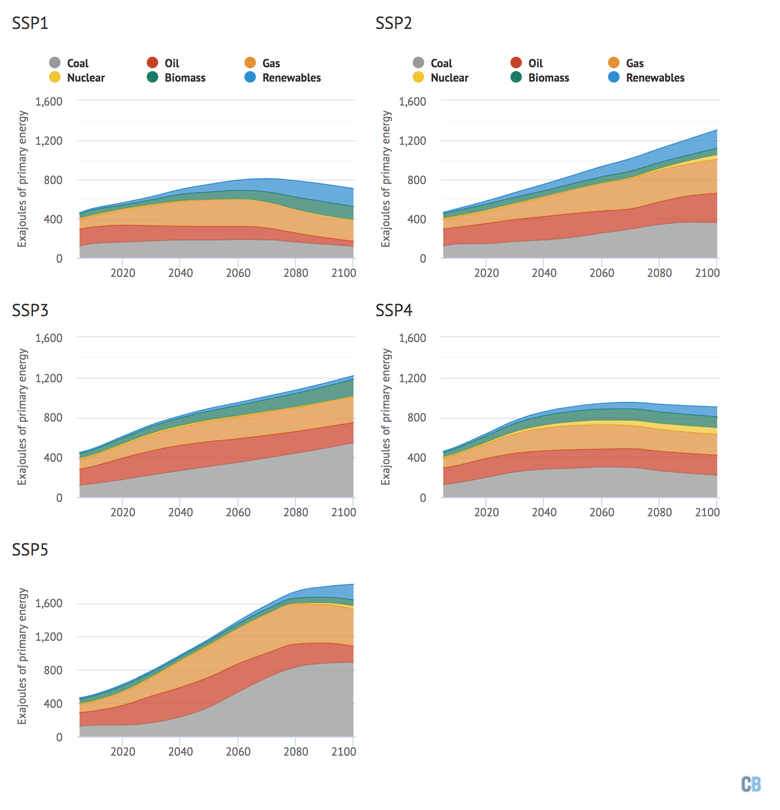

下の図は、SSPの政策無しベースラインマーカーシナリオのそれぞれにおいて、世界のエネルギー使用量が時間とともにどのように変化するかを示しています。

各SSPベースラインマーカーシナリオ(SSP1はIMAGE、SSP2はMESSAGE、SSP3はAIM、SSP4はGCAM、SSP5はREMIND)の2005年から2100年までの世界の燃料種類別一次エネルギー使用量(単位:EJ)。データはSSPデータベースおよびRiahi et al 2017より、図表はCarbon BriefがHighchartsを用いて作成。

持続可能性を重視したSSP1では、再生可能エネルギーやバイオマスがエネルギーミックスに占める割合が大きくなっていますが、2100年のエネルギー需要の約60%は依然として化石燃料によるものです。これらのシナリオでは、追加的な気候変動政策がない場合、技術の進歩だけでは今世紀中に低炭素資源が中心のエネルギーシステムになるとは考えられません。

(エネルギーシナリオは、低炭素技術のコストを過大評価し、可能性を過小評価していると繰り返し批判されてきたことは記憶にとどめておく必要があります。)

SSPと緩和目標の組み合わせ

SSPのベースラインシナリオは、追加的な気候政策がない場合の様々な結果を描いていますが、研究者たちは、異なるレベルで実施される気候緩和策と適応策が、各SSPが描く未来にどの程度適合するかを検証したいと考えました。

これをモデル化するために、研究者らは、各SSPにおいて気候政策に関する国際的な協力体制がどれだけ早く実現できるかという共通の政策的仮定を用い、同時に、各径路における人口増加、経済活動、技術開発に関する基礎的な仮定による制約を重要視しました。

検討した緩和目標は、2100年の大気中の温室効果ガス濃度(およびそれに伴う放射強制力)の目標値を設定したRCPと同様に、放射強制力レベル(単位:ワット毎平方メートル)で定義されています。

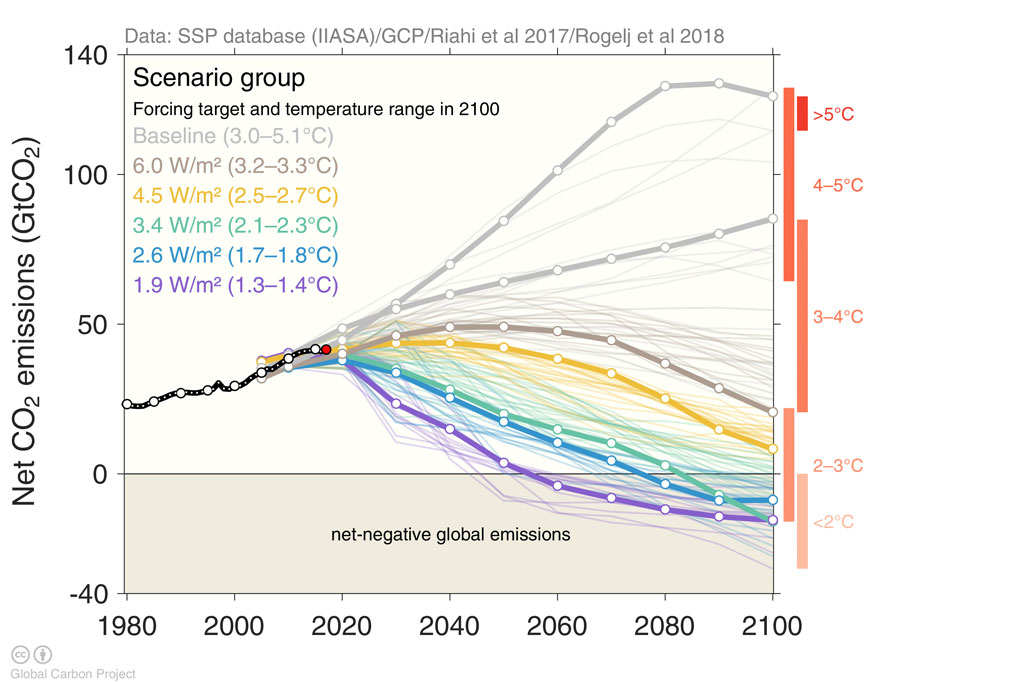

下図は、SSPのベースライン(灰色の線)と、2100年の放射強制力を6.0、4.5、3.4、2.6、1.9ワット毎平方メートルに制限した異なる緩和目標(色付きの線)の下での排出量の時間変化を示しています。右側には、さまざまなベースラインと各目標に伴う平均的な温暖化の程度も示されています。

SSPが発表されたことで、モデル研究者が検討する緩和目標の範囲が広がりました。IPCCの第5次評価報告書では、RCP2.6、RCP4.5、RCP6.0、および緩和策を用いず非常に高いRCP8.5の経路に焦点を当てていました。SSPでは、RCP1.9、RCP3.4が追加され、RCP7.0の追加も予定されています。

RCP1.9は、温暖化をパリ協定の目標である1.5℃未満に抑えることに重点を置いた新しい経路です。パリ協定以前の研究者たちは、最も野心的な気候の結末として、温暖化を2℃未満に抑えることに焦点を当てていました。しかし、パリ協定が採択され、長期的な気温目標に1.5℃が盛り込まれたことで、このより野心的な目標の意味を明確に理解する必要が出てきました。

一方、RCP3.4は、「非常に厳しい」RCP2.6と、そこまで厳しくないRCP4.5の緩和努力の間の中間的な経路を表しています。これは、「2℃目標の達成可能性に関する最近の議論」を踏まえた上で検討すべき代替案を提供するものです。また、RCP3.4のバリエーションとして、今世紀半ばに強制力が目標を「大幅にオーバーシュート」し、今世紀後半に大量のネガティブ・エミッションを行うことで2100年までに強制力を引き下げる方法も検討されています。

最後に、RCP7.0は、将来の排出量と温暖化の範囲の中では中位から上位に位置するものであり、緩和目標ではなくベースラインとなるものです。RCP7.0は、SSP2の「ミドル・オブ・ザ・ロード」ベースラインに類似した経路を提供することで重要なギャップを埋めるものであり、緩和策と「なりゆき」シナリオを比較する研究において、一般的に使用されているRCP8.5の有力な代替または補完となりえます。

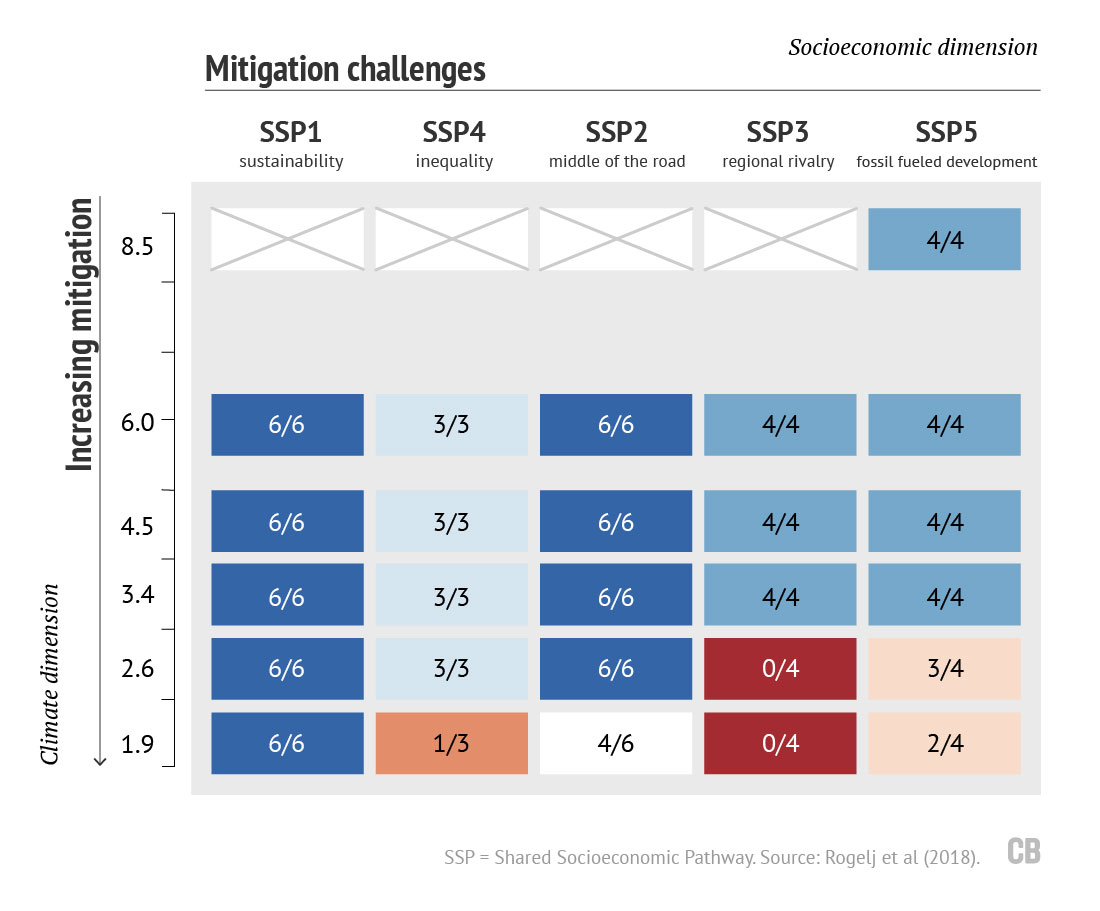

5つのSSPと6つのRCPの組み合わせは以下の図のようになります。RCP7.0はまだ計算が完了していないため表示されていません。

図中の各ボックスは、特定のSSPに対して利用可能なモデルの総数のうち、RCP目標値の達成に成功したモデルの数を示しています。例えば、SSP5 / RCP2.6のセルの「3/4」は、4つのIAMがSSP5の世界でRCP2.6を達成しようと試みたが、3つのモデルだけが解を見つけることができたことを意味します。もう1つのモデルは、排出量を十分に早く削減することも、十分なネガティブ・エミッションを生み出すこともできませんでした。同様に,SSP5だけがRCP8.5レベルの放射強制力に到達するシナリオを生成できましたが,他のSSPベースラインでは排出量が少なすぎました。

SSPの社会経済的要因が、RCP目標の達成に必要なレベルの緩和を可能にするかどうかを確認するために、モデルでは、短中期的な国際協力の限界と排出削減の可能な速度に関する共通の政策的仮定を使用しました。

例えば、SSP1とSSP4は、2020年までに気候政策において「世界的な協力」が可能であると考えています。より化石燃料に依存するSSP2とSSP5の世界では、グローバルな協力を確立するのが遅れ、2020年から2040年の間に地域からグローバルな協力関係へと移行するとしています。地域的に分断されているSSP3では、一部の高所得地域が2020年から2040年の間に排出量を削減するためのグローバルな取り組みに参加し、低所得地域は2030年から2050年の間にそれを追いかける形になります。

重要でありながら規制が困難な排出源である土地利用については、SSP1とSSP5では、排出量削減のための効果的な国際協力を見込んでいます。SSP2とSSP4は、森林破壊と農業からの排出を削減するためのより限定的な取り組みを許容していますが、SSP3では、一般的に言って個々の国に森林破壊の回避を促すことは不可能であると想定しています。

SSP間の違いは、シナリオが温室効果ガスの排出量を短期的に大きく削減できるかどうかに影響を与えます。SSP1とSSP4では、パリ協定の国が決定する貢献(Nationally Determined Contributions; NDC)ですでに合意されている以上の排出量削減を世界的に迅速に行うことができますが、SSP3やSSP5などの他のシナリオでは、これらの既存の約束を完全に達成することさえ困難であるとしています。

SSP5では、パリ協定の目標を達成するためには、今世紀後半に大量のネガティブ・エミッションを行い、短期的な排出削減の遅れを相殺しなければ、排出量の増加が大きすぎ、減少が遅すぎます。SSP5では、4つのモデルのうち3つのモデルが、RCP2.6で温暖化を2℃未満に抑えるという目標を達成するためのシナリオを作成できましたが、RCP1.9で温暖化を1.5℃未満に抑えるという目標を達成できたのは4つのモデルのうち2つだけでした。

SSP3では、RCP2.6もRCP1.9も達成できませんでした。これは、地域間の対立やナショナリズムの復活により、今後数十年にわたって世界が協力して排出量を削減することができなくなるためです。

SSP4では、技術開発が急速に進んでいるため、それほど厳しくない緩和目標を達成しやすくなっていますが、不平等が大きいため、特に貧困国の土地利用による排出を中心に、非常に強力な排出削減を達成することが難しくなっています。このため、SSP4の3つのモデルすべてがRCP2.6の目標を達成できる一方で、RCP1.9を達成し、温暖化を1.5℃未満に抑えることができるのは、3つのモデルのうち1つだけです。

下図は、SSPごとに異なる排出経路と、それぞれに関連する適応・緩和の困難性レベルを示しています。一般的に、SSP1(左下のボックス)では、他のSSPと比較して、徹底した緩和シナリオの下で排出削減がより早く、今世紀後半に必要となるネガティブ・エミッションがより少なくなります。

2℃未満、1.5℃未満のシナリオでIAMが実行可能な解を見つけられなかったことは、必ずしもこれらのシナリオが不可能であることを意味するものではありません。モデルは必然的に不完全なものであり、今後100年間に起こるであろう技術的・社会的変化のすべてを予見することはできません。例えば、大規模なネガティブ・エミッション技術を盛り込む前は、モデルは2℃目標の達成に苦労していましたが、これらの技術は現実に大規模に展開されているのではなく、モデルの中にしか存在していません。

同様に、モデル研究者が妥当だと考える排出削減率やネガティブ・エミッション率が、過度に保守的(または楽観的)であると判明することもあります。SSP3のような経路で強力な緩和シナリオがモデル化できないことは、ナショナリズムの復活と地域分断の起きた世界では必要な変革が達成できないリスクが大きくなることを示している、と考えるべきです。

SSPにおけるネガティブ・エミッション

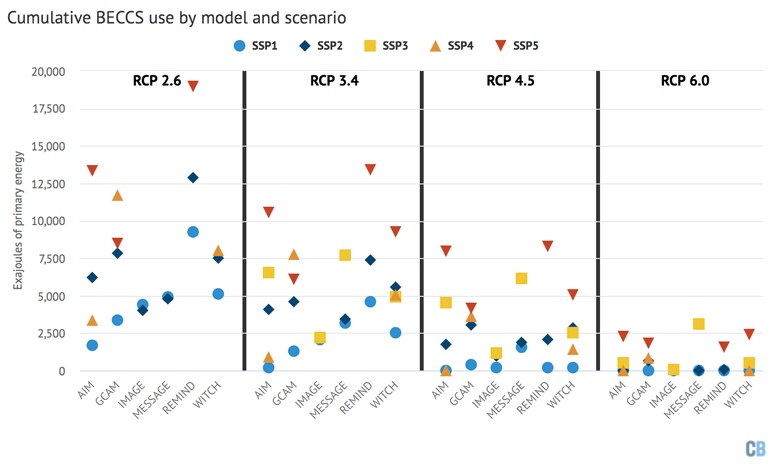

温暖化を2℃未満に抑えるSSPデータベースのすべてのシナリオには、炭素回収貯蔵を伴うバイオエネルギー(bioenergy with carbon seize and storage; BECCS)が組み込まれています。しかし、この目標を達成するために、BECCS、あるいはより広く言ってネガティブ・エミッションに依存する度合いは、モデルやSSPによって異なります。

一般的に、SSP1のように、短期的な排出削減をより迅速に行うSSPでは、今世紀後半のBECCSへの依存度は低くなります。下の図は、各SSP/RCPシナリオとIAMについて、今世紀中にBECCSから生み出されるエネルギーの総量を示したものです。同じRCP緩和目標でも、モデルによっては他のモデルよりもBECCSの使用量がかなり多くなっていることがわかります。

SSP、RCP目標値、統合評価モデル別の2005-2100年の炭素回収貯蔵を伴うバイオエネルギー(BECCS)の累積使用量(エクサジュール)。RCP1.9のデータはSSPデータベースからまだ得られていないので含まれていない。グラフはCarbon BriefがHighchartsを使用して作成したものです。

2℃未満のRCP2.6では、BECCSの累積使用量は最低の1,660EJから最高の19,000EJまでの範囲で、現在から2100年までに発生する全エネルギーの4percentから26percentに相当します。SSP1が最もBECCSの使用量が少なく、SSP2とSSP4がそれに続きます。近未来の排出削減量を制限するSSP5では、SSP1の2倍から8倍のBECCSが必要となります。

RCP3.4でも同様のパターンがありますが、ここでは1つのモデル(AIM)がSSP1の目標をほぼゼロのネガティブ・エミッションで達成しています。すべてのモデルにおいて、RCP3.4はRCP2.6よりもBECCSの必要量が30-60percent少なくなっています。

RCP4.5では、SSP1の世界においては大部分のモデルがほぼネガティブ・エミッションを必要としませんが、SSP3とSSP5では多くのモデルがかなりの量のBECCSを採用しています。

BECCSはIAMに含まれる主要なネガティブ・エミッション技術ですが、将来のあらゆるネガティブ・エミッション技術の代役として入っているとも言えます。BECCSの役割は、直接空気回収(Direct Air Seize; DAC)や大規模な森林再生など他のアプローチや技術によって、今後100年間でそれらの費用対効果が高まるにしたがい、少なくとも部分的には置き換えられる可能性があります。

「なりゆき(enterprise as frequent)」は単一のシナリオではない

科学者や政策立案者にとって重要な問題の一つは、世界が気候変動への対策をとらなかった場合に何が起こるかということです。

SSPが発表されたことによる大きな変化の一つは、研究者が利用できる(新たな政策なしの)ベースラインシナリオの幅が広がったことです。過去10年間、研究者たちは、排出量が多く温暖化しやすいRCP8.5を「なりゆき」のベースラインとして使用する傾向がありました。つまり、排出量を抑制した場合の未来と比較して、抑制されない温暖化という最悪のシナリオを使用するのです。

ここで重要なのは、「なりゆき」の定義のシフトです。SSPでは、単一の最悪シナリオではなく、気候政策がない場合に起こりうる幅広い将来の排出量を提示していますが、すべての新しいベースラインシナリオでは、2100年までに少なくとも3.1℃(最大5.1℃)の温暖化が起こります。

RCP8.5はSSP5のベースラインという形で存続していますが、新たな政策がない場合に起こりうる数多くの未来の一つに過ぎません。RCP8.5の排出量に達することができるのはSSPの1つであるSSP5のみであることから、今後の研究において唯一のベースラインシナリオとして使用するのには適していないと考えられます。

SSP2は、社会、経済、技術のトレンドが過去のパターンから大きく変化しない、現在の状況を特徴づけるSSPであると言えます。SSP2のベースラインにおける温室効果ガス濃度は、新しいRCP7.0にほぼ対応しています。RCP7.0は、RCP8.5よりも排出量が少なく、温暖化が1℃近く抑えられていますが、産業革命以前のレベルよりも3.8~4.2℃上昇します。

また、SSP1やSSP4のように、太陽エネルギーや蓄電池、送電技術などの技術開発が急速に進み、コストが低下していく可能性もあります。その場合、温暖化政策がなくても、緩和策の障壁が減り、排出量や温暖化がより緩やかになるでしょう。

しかし、SSPの開発者は、どのようなシナリオが実現するかの相対的な可能性については言及していません。SSP3やSSP5のように、排出量の多い世界を想像することは確かに可能です。複数のシナリオがあることで、研究者は緩和策の成果を、より現実的な範囲のベースラインの世界と比較することができるようになったのです。

訳註:元記事は2018年4月に発表されたものであるため、SSPおよびCMIP6の開発状況の記述は当時のもの。現時点(2021年7月)ではさらに開発が進んでいることに注意。

(国立環境研究所 訳)

Sharelines from this story